工学院大学(学長:今村 保忠、所在地:東京都新宿区/八王子市)は、薄膜に関する研究を多領域で進めており、相川慎也 教授(電気電子工学科)は、薄膜トランジスタを用いたCO2センサーを考案しました。大学発の研究成果でイノベーションを支援すべく、10月15日から18日に幕張メッセで開催されるデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2024」(主催:一般社団法人 電子情報技術産業協会)で公開します。

温室効果ガス削減に向けて、排出の現状を把握する高度モニタリング技術への要請が高まり、ネットワーク化により分散配置可能なIoTガスセンサーの開発が急務です。IoT化により、空間カバレッジの向上が期待できるとともに、迅速かつ高感度な検出が可能となりますが、そのためには、センサーデバイス自体が安価に作製でき、小型かつ低消費電力であることがキーポイントです。

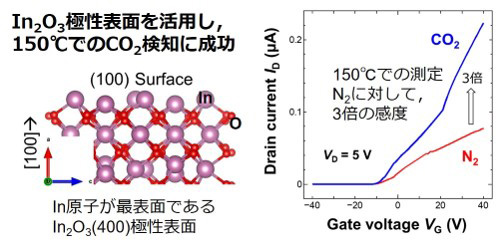

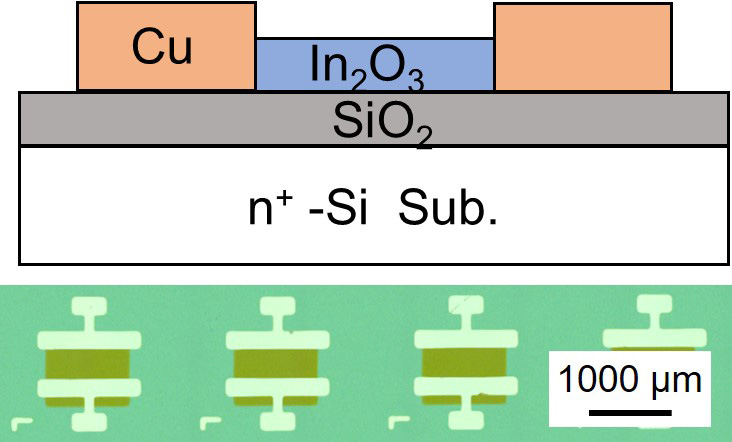

相川慎也教授が考案した薄膜トランジスタ型CO2センサーは、低コスト化と小型化が可能であるとともに、半導体薄膜の極性表面を活用することで従来品より低温動作での高感度化を実証しました(図左、図中央)。これは、センサーの消費電力抑制につながる成果です。CH4などの温室効果ガス検知も適用可能なメカニズムと、薄膜の特徴の一つである集積化から、この一台で複数種の温室効果ガスを同時にセンシングすることも理論上可能です。

■技術考案者コメント:相川慎也 教授(工学院大学 電気電子工学科)

査読付き論文を始め、学術面では実績と根拠がありますが、産業界での本技術の利活用はこれからです。まずは共同研究などでラボレベルから社会実装レベルに近づけ、技術で社会貢献できますと幸いです。薄膜に関する現場での課題や悩みも伺い、引き続き、SDGsの実現など社会課題解決をゴールとする研究に取り組みたいと考えています。

■CEATEC 開催概要

| 名称 | CEATEC2024 TOWARD SOCIETY5.0 |

|---|---|

| 日時 | 2024年10月15日(火)、16日(水)、17日(木)、18日(金) |

| 会場 | 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) |

| 来場申込公式サイト | https://www.ceatec.com/ja/ |

| 工学院大学出展内容 | 酸化物エレクトロニクスに関する技術 1_集積化・低消費電量化可能な薄膜トランジスタ型CO2センサー 2_深紫外透明導電薄膜の常温形成 |

| 工学院大学出展場所 | ネクストジェネレーションパーク ホール 4 ブース番号 4H388 |

■工学院大学について

| 設置学部 | 先進工学部、工学部、建築学部、情報学部 |

|---|---|

| 設置大学院 (修士課程、博士後期課程) |

機械工学専攻、化学応用学専攻、電気・電子工学専攻、情報学専攻、建築学専攻 |

| 所在地 | 新宿キャンパス : 東京都新宿区西新宿1-24-2 八王子キャンパス : 東京都八王子市中野町2665-1 |

| 創立 | 1887年 |

| 建学の精神 | 社会・産業と最先端の学問を幅広くつなぐ「工」の精神 |

| 研究者数 | 219名 |

| 公式URL | https://www.kogakuin.ac.jp/ |

| 特徴 | 多様な工学分野を有しているため、幅広い分野でのパートナーシップの可能性を秘めています。東京商工会議所を始めとする産業振興機構とも強固な関係を築きながら、産学公連携を積極的に展開。連携先の規模や場所を問わず、研究成果の社会実装を目指しています。2022年度実績:計163件。 |

|---|---|

| 体制 | 産学公連携の専門部署を設け、産業界、公的機関と大学の円滑な連携をサポート。特許事務所と連携し、技術導入や共同研究を進められる環境を整備しています。 |

| ご依頼先 | https://www.kogakuin.ac.jp/form/20240711.html?channel=main |

| お問い合わせ | 学校法人 工学院大学 総合企画部研究推進課/担当:堀口 TEL : 03-3340-3440 e-mail : sangaku[at]sc.kogakuin.ac.jp |

|---|