2021 / 10 / 21

八王子キャンパスで巨大メガホンの実験!

情報デザイン学科 音響デザイン研究室が出演しているこちらの動画。もう見てくれた方もいるでしょうか?八王子キャンパスの17号館から2号館に向けて巨大メガホンで声が届くか実験をしました。

巨大メガホンで会話できる限界は?

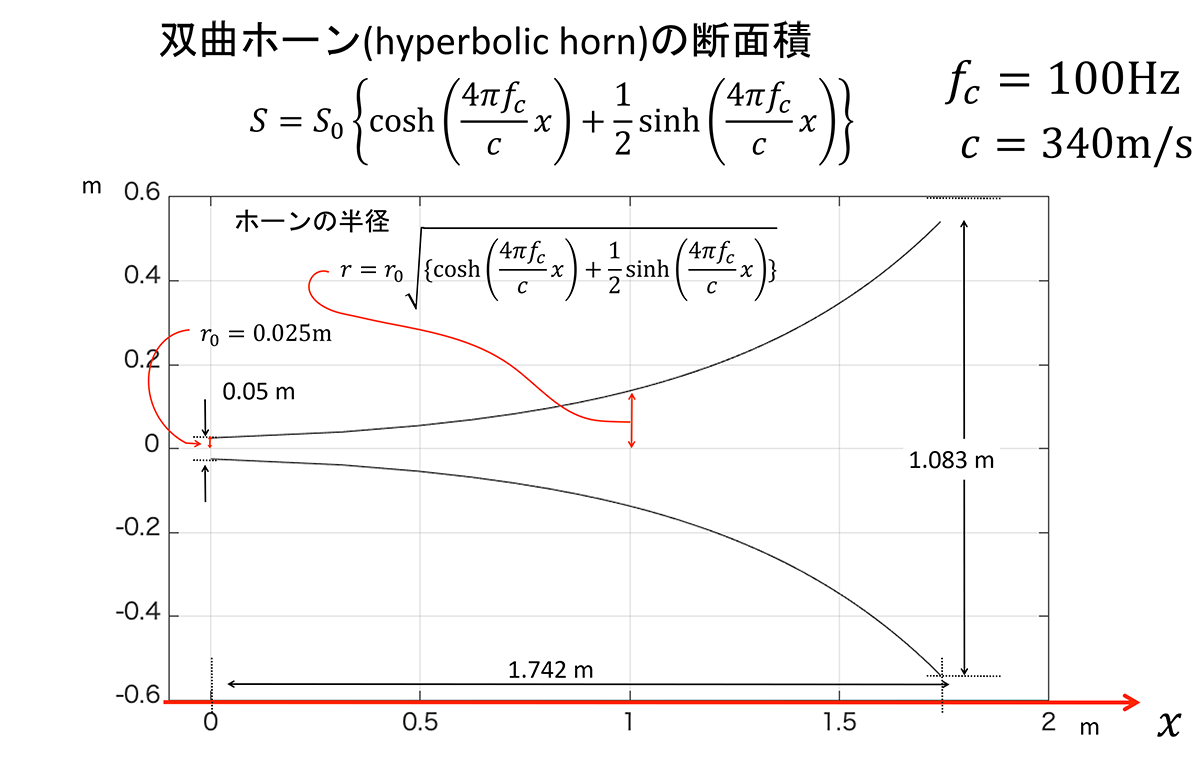

実はこの巨大メガホンは、あるテレビ番組の「メガホンで会話できる限界の距離」を探る企画に研究室が協力したのがきっかけで生まれました。メガホン制作時から、高橋義典准教授が音響デザインの専門家として設計を担当。形状や素材、制作方法まで監修し、全長1m74cmの巨大メガホンが出来ました。

番組の実験では、同じ形のメガホンを双方向に用意。1km以上離しても会話ができました!

メガホンを使うとなぜ遠くまで声が届く?

動画内でも高橋先生がメガホンを使うとなぜ声が遠くまで届くのか解説してくれていますが、ちょっと難しい……。改めて、メガホンで声が遠くまで届く原理を伺いました。- 高橋先生:

- メガホン以外にも、ラッパや拡声器が同じ形状をしていますね。このように断面が徐々に変化する形状で音波を伝える構造を音響ホーンといいます。ここでは、この音響ホーンの仕組みを解説します。

- 高橋先生:

- それは間違いです!もしそうなら、円錐型である必要がなく、筒状の管のほうが音波を集中させられることになりますが、そうではありません。

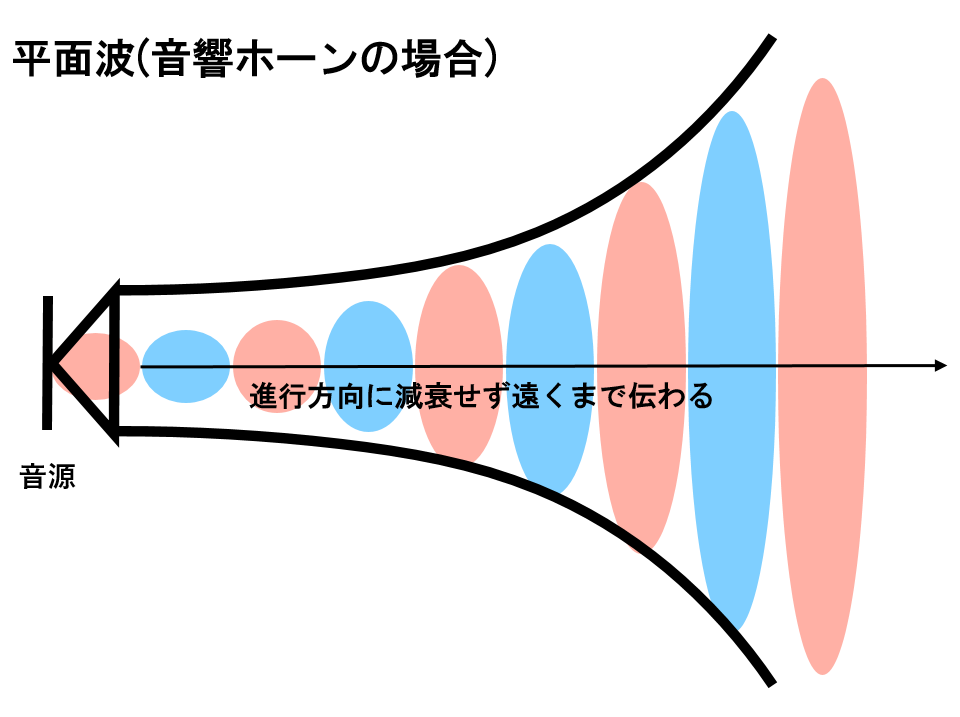

音響ホーンが優れている点は2つあります。1つ目は平面波という音波が出力される点です。音波には球面波と平面波があるのですが,平面波は距離が離れてもあまり減衰しないで伝わっていく性質があります。

2つ目は、この形状をしているだけで空中に音波を押し出す振動板が大きくなったような効果が得られ、ホーンが無い時よりも出力される音のエネルギーを増やすことができる点です。

- 高橋先生:

- その通りです!平面波と球面波の違いをもう少し詳しく説明しましょう。

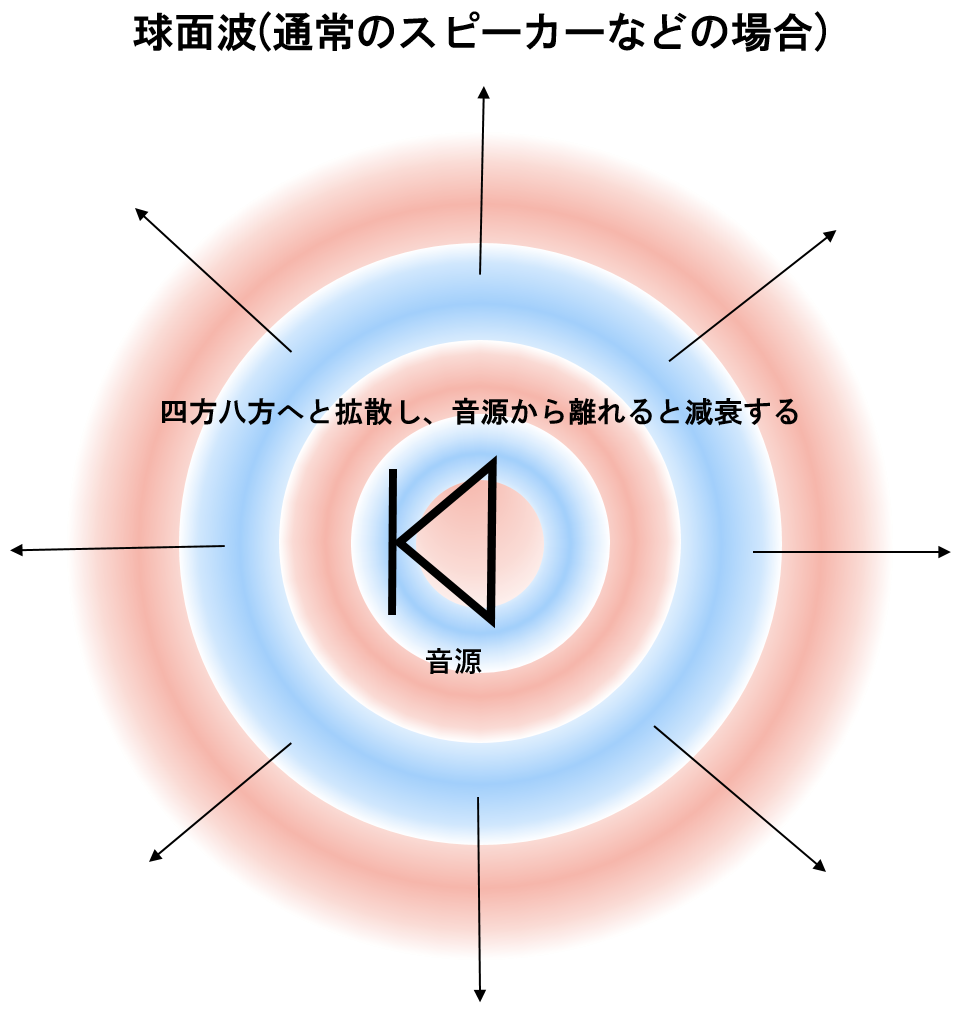

普通のスピーカーなどから出る音はほとんど球面波です。 球面波とは、一点から音が円状に拡散していく音波のこと。球面波は四方八方に拡散して音源から離れると減衰してしまいます。

- 高橋先生:

- 一方、管の中などで進行方向にだけ振動する音波が平面波です。減衰せずに遠くまで伝わる性質があります。だから、音響ホーンの中を伝わる平面波は、そのまま出力されて遠くまで声が届くのです。

- 高橋先生:

- 音波を水面の水の動きに例えるとわかりやすいと思います。

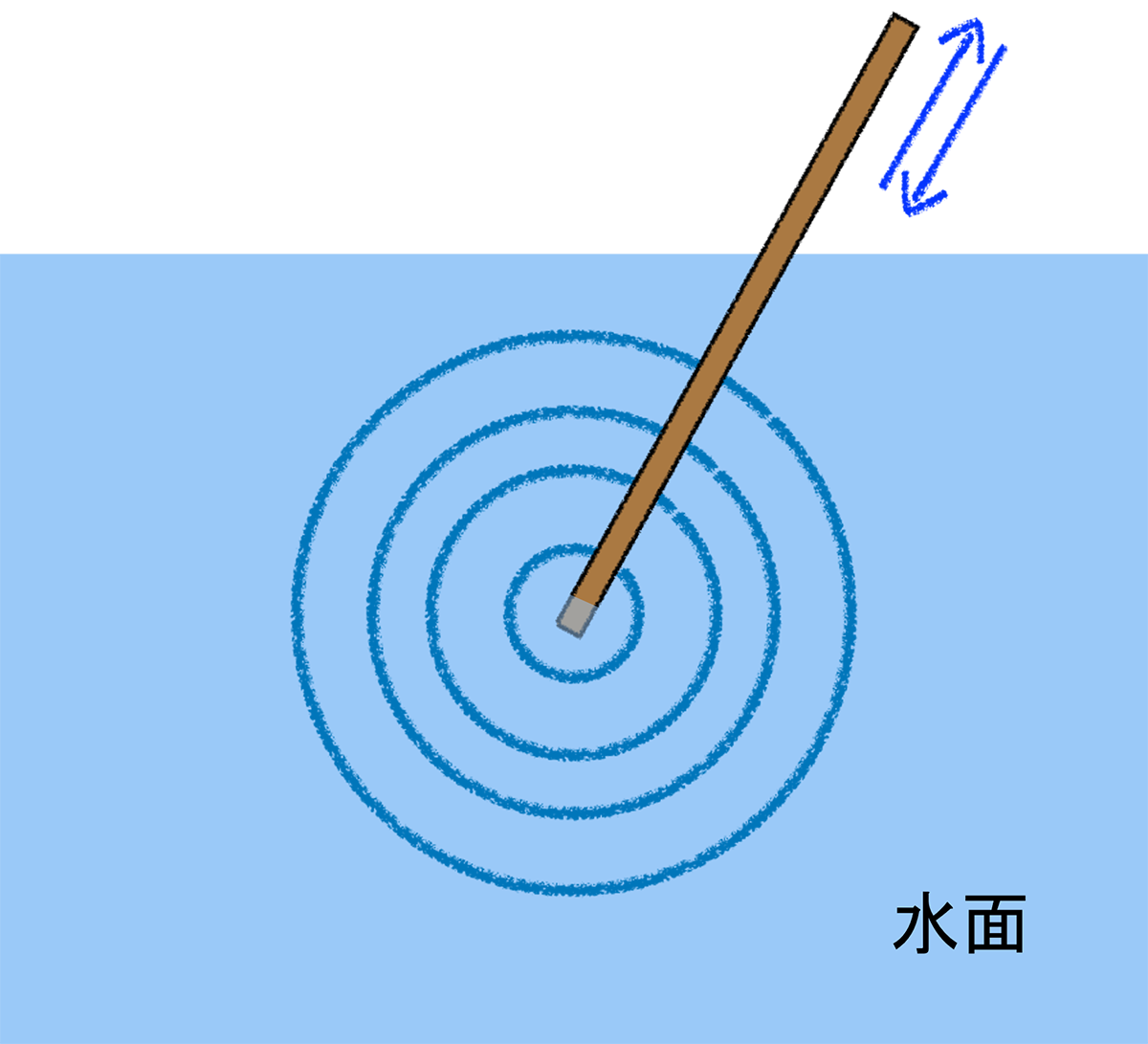

球面波の場合は、棒で水面をつついたときの波面のような状態。円状に波面が広がりますが、水面の動きはそこまで大きくありませんね。

球面波の場合(イメージ図)

- 高橋先生:

- 音響ホーンの場合はどうでしょうか。ホーンによって音のエネルギーを増やすことができる性質は、不思議に感じるかもしれませんね。

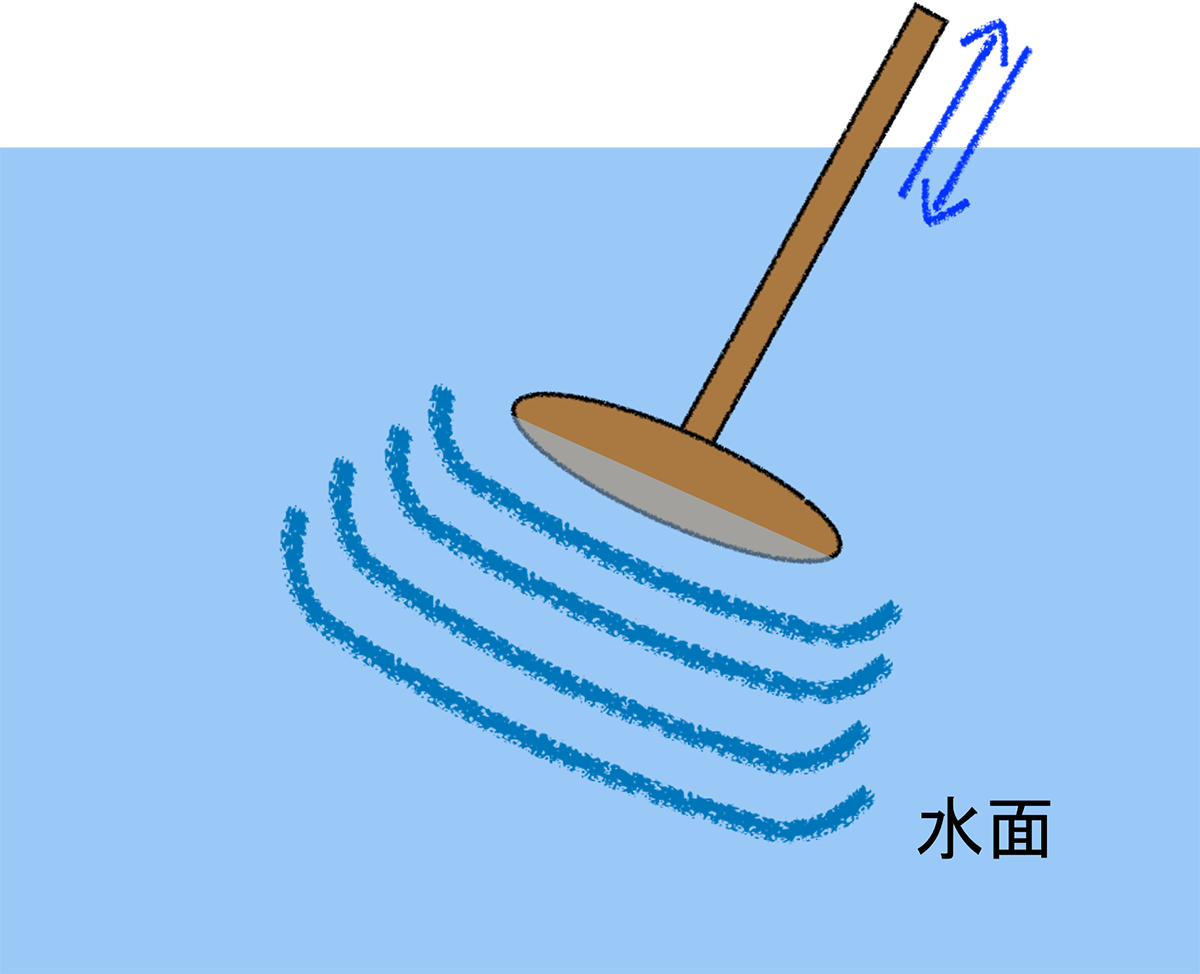

音響ホーンから出てくる平面波は、棒の先に丸い円盤をつけていている状態だと思ってください。水面を小刻みに押すと、直線的な波が先ほどより遠くまで届いていく様子を確認することができます。ホーンから出される音ももこれと同じなのです。

平面波の場合(イメージ図)

- 高橋先生:

- 実際に実験で使用したメガホンは、ホーンの形状や長さと周波数特性や音響特性の関係まですべて計算して設計しています。さらに詳しく聞きたい方は研究室までどうぞ(笑)

巨大メガホンの設計

- 高橋先生:

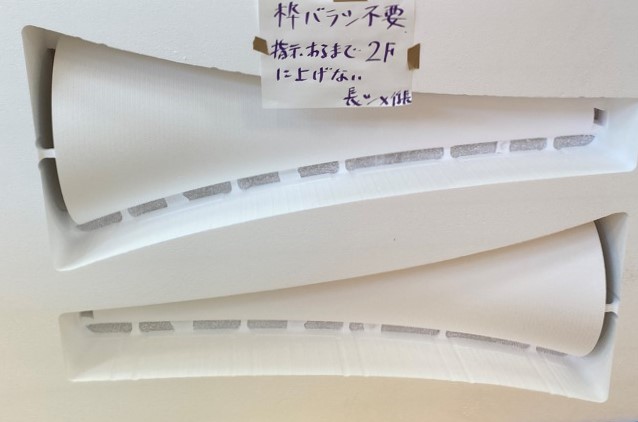

- 空気の粒子がホーンの向きのみに振動するためには、壁は硬くなければいけません。本当は金属やコンクリートで作るのが理想ですが、とんでもない金額になってしまいますよね(笑)

番組のディレクターさんが困っていたので、発泡スチロールのようなもので作って、壁をニスなどで塗って固めてはどうかと提案しました。ホーンの壁が、空気よりも十分硬ければ壁方向への振動を防ぐことができるからです。製作は鋳物の型を作っている会社にお願いし、いくつかのパーツに分けて制作し、最後に組み合わせてニスを塗り、巨大メガホンが完成しました。

巨大メガホンのパーツ

最先端研究にも活かされるメガホンの原理!?

音響ホーンの形はずいぶん古くからあると思いますが、現在の先生の研究に関係しますか?- 高橋先生:

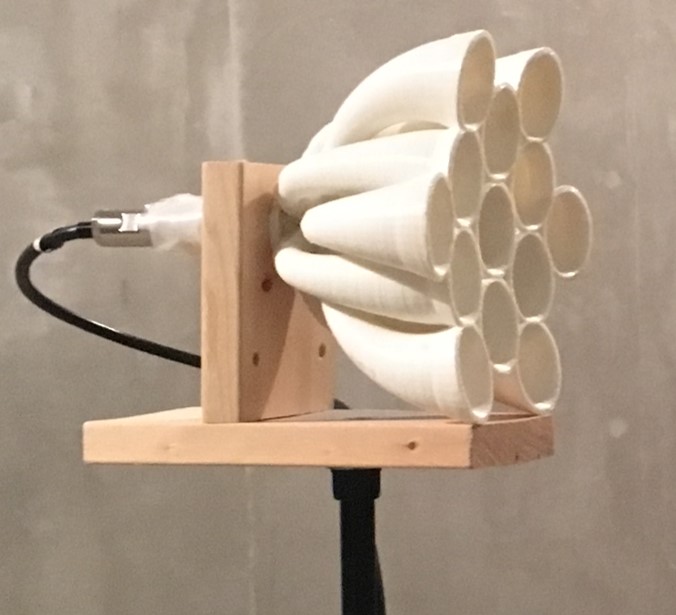

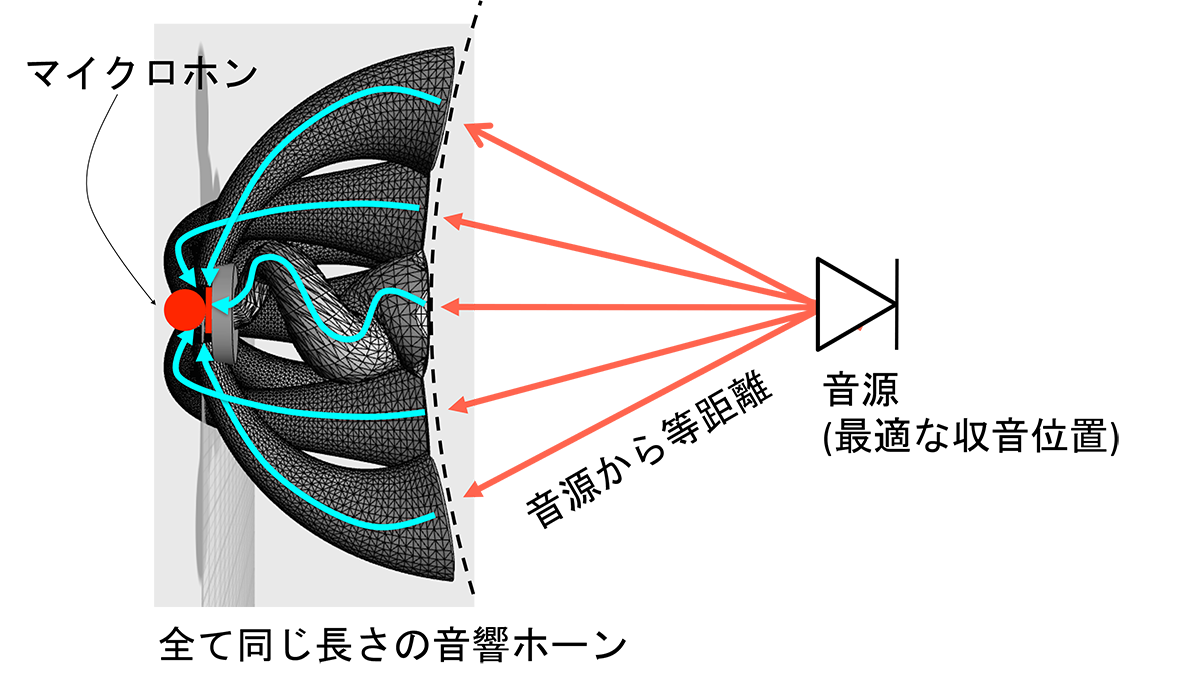

- よくぞ聞いてくれました!今行っている研究で、このホーンの特性を利用しています。この写真は音響レンズマイクロホンというマイクの一種です。いくつもの音響ホーンが組み合わさったような形をしていますね。

- 高橋先生:

- 実はこのようにすることで、ある一点からくる音だけを強調した収音ができるようになるのです。どれぐらいすごいかというと……、足元で掃除機をかけながら使ってもパソコンの音声入力ができました!!まだ音質がいいとは言えず、これから改良の余地があります。 興味がある人は、論文を発表しているので、読んでみてください。

- 高橋先生:

- この他にも音響デザイン研究室では、風や交通騒音などによる建物の僅かな振動を分析して、その建物の耐震性能を可視化する研究や、博物館などに所蔵されているような古い楽器を3Dプリンタで復元して、古の音色を実際に聴けるようにする研究などを進めています。興味がある方はぜひ研究室をのぞいてみてください!

学園広報サイト「窓」

学園広報サイト「窓」